Balia milanese del primo Novecento

C'è un pediatra cremonese all'origine di una delle più grandi rivoluzioni alimentari del Novecento, destinata a salvare la vita a milioni di bambini e fare la fortuna di industrie come la Liebig, la Nestlè e la Knorr. La corretta alimentazione del bambino, soprattutto nel primo e nel secondo anno di vita, fu uno dei maggiori problemi che afflissero le madri, i medici e le amministrazioni pubbliche nel XIX secolo e nella prima metà del Novecento. A partire dalla metà dell’Ottocento medici, filantropi e amministratori si dedicarono con assiduità alla promozione di strutture finalizzate all’assistenza delle madri e dei lattanti con l'obiettivo di favorire principalmente l’allattamento materno o di fornire alternative come l’allattamento delle balie mercenarie o quello artificiale. Verso la metà dell'Ottocento nel cremonese la mortalità infantile sotto i cinque anni raggiungeva il 51%: le madri erano spesso costrette ad allattare i figli dopo il faticoso lavoro nei campi, dopo ore che li avevano lasciati imprigionati in fasce troppo strette, senza averli mai cambiati, oppure portati nelle stalle o nei campi, al freddo o al caldo estivo senza alcuna protezione. Di conseguenza i lattanti andavano incontro a gravi insufficienze nutrizionali e quando, con la nascente rivoluzione industriale, le madri andarono a lavorare in filanda o nelle concerie di tabacco, la situazione finì con il peggiorare. In alcuni casi i bambini venivano affidati a balie a pagamento che non esitavano ad alimentarli con alimenti del tutto impropri, come polenta o pane biascitato, spesso sedandoli con sciroppo di papavero per evitare che piangessero. Per molti anni il brefotrofio rappresentò l'unico luogo adatto alla cura dei neonati, dei lattanti e dei bambini più piccoli ma, soprattutto, costituì un ambiente dove, grazie a medici coscienziosi e ostetriche preparate, maturò una diversa attenzione verso i problemi sanitari dei piccoli pazienti. Uno di questi medici fu Pericle Sacchi, nato nel 1854 morto nel 1918, laureato a Bologna nel 1877, aiuto del primario ostetrico dell'Ospedale maggiore Paolo Coggi.

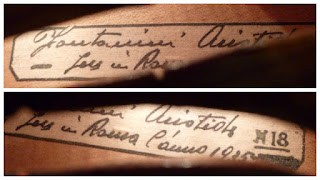

Tra il 1862 ed il 1866 morirono nel brefotrofio di Cremona 1160 bambini su 1931 presenti, pari a circa il 60%, a causa delle condizioni inumane in cui i piccoli erano tenuti. Si sarebbe dovuto garantire una corretta alimentazione, con un numero adeguato di nutrici, separando i bimbi sani dagli ammalati. Ma ancora nel 1881 la mortalità tra gli esposti era del 42,98%, ed era di gran lunga maggiore nei lattanti rispetto ai bambini già svezzati. Fu Sacchi il primo ad impegnarsi per cambiare questa situazione, riuscendovi solo nel 1903 con una parziale ristrutturazione del brefotrofio, inserendovi tre stanze separate per la cura dei sifilitici e dei contagiosi, e separando le puerpere dalle nutrici a pagamento ed i bambini sani dai malati. Ma soprattutto introducendo l'uso dell'incubatrice e del latte artificiale, il primo prodotto sino ad allora.

Il ricovero lattanti a Milano

Dalla metà del XIX secolo in poi, infatti, si era cercato di porre in qualche modo rimedio alla eventuale mancanza di latte materno, o della balia, attraverso la modifica dei latti animali, considerato che i latti di vacca, di capra a di asina, non modificati erano assai squilibrati nell’apporto dei vari componenti come grassi, zuccheri, proteine. Faceva eccezione forse il latte d’asina che veniva considerato particolarmente adatto al neonato. Già alla metà dell’Ottocento si ricorreva, però, anche alle prime farine lattee introdotte da chimici e industriali come Justus von Liebig (Darmstadt, 12 maggio 1803 – Monaco di Baviera, 18 aprile 1873), Henri Nestlè (Francoforte sul Meno, 10 agosto 1814 – Glion, 7 luglio 1890) e Carl Heinrich Theodor Knorr (Meerdorf, 15 maggio 1800 – Heilbronn, 20 maggio 1875). I primi due alimenti specifici per lo svezzamento, che fecero la loro comparsa sul mercato a soli due anni di distanza l'uno dall'altro dopo la metà dell'Ottocento, furono proprio la zuppa di malto del chimico tedesco Justus von Liebig nel 1865 e la farina lattea dell'industriale svizzero Henri Nestlé nel 1867. Queste due formule ebbero il merito di aprire la strada alla lunga ricerca di alimenti dietetici per l'infanzia, permettendo così una attenzione sempre maggiore per la crescita e la salute dei nostri bambini, ma si trattava di un tipo di alimentazione artificiale ancora ai primordi, molto squilibrata e che causava disturbi gastrointestinali importanti con dissenterie sovente mortali. Verso la metà del secolo si erano già fatti tentativi di modificare direttamente i latti animali per renderli più adeguati all’alimentazione del neonato e del lattante.

Fu proprio Pericle Sacchi, dopo aver studiato, insieme ad Alessandro Baroschi, capo-chimico dell’Ospedale Maggiore di Cremona, le caratteristiche e la composizione del latte materno e “dell’eccellente latte vaccino, di cui disponiamo a Cremona”, il primo a trasformare il latte di vacca in modo da dargli i caratteri del latte materno, conservando intera la crema, diminuendo a metà la caseina, aggiungendo quanto mancava di lattosio. I risultati ottenuti furono buoni e contribuirono progressivamente, soprattutto nella prima metà del Novecento, a ridurre la mortalità neonatale. Il nuovo latte “umanizzato”, come allora venne chiamato, ottenne però un altro effetto importante, cioè quello di contribuire alla riduzione del fenomeno dell’abbandono dei bambini da parte delle madri povere e lavoratrici, impossibilitate ad allattarli e ad accudirli.

Sulla base di questi studi vennero formulati i primi cosiddetti “latti umanizzati”, aggiungendo ulteriori vantaggi a quelli ottenuti col metodo della pastorizzazione introdotta nel 1889 da Franz von Soxhlet (1848 – 1926).

Ferrante Aporti

Per favorire l’allattamento materno e il baliatico o in alternativa la distribuzione di latte artificiale, nascevano infatti i primi centri di assistenza e di aiuto alle madri e ai neonati con l'obiettivo di fornire se possibile, “nutrici a que’ fanciulli, le cui madri per fisiche indisposizione, o per la conformazione loro non sono atte a nutrire i loro figli, e mancano dei mezzi necessari per procurar loro sostentamento da un’estranea nutrice” o in alternativa, gratuitamente, i “latti umanizzati”. Erano i primi ‘Istituti lattanti’ o di ‘Aiuto materno’, anche se avevano come funzione prevalente unicamente quella di sostituire l’allattamento materno.

In Lombardia i primi ‘Istituti per lattanti e slattati’ sorsero a Milano nel 1850 grazie all’impegno del pedagogista e filantropo milanese Giuseppe Sacchi (1804 – 1891), seguace ed amico di Ferrante Aporti, già fondatore dei primi asili per l’infanzia a Cremona nel 1828. Sacchi aveva preso spunto dalle crêches francesi, o case della culla, la prima fondata a Parigi nel 1844 ad opera di Jean-Baptiste Firmin Marbeau: si trattava di un ricovero di tre sale a pian terreno con un piccolo cortile.

In una stanza Marbeau aveva disposto dodici culle donate da dodici benefattrici, nella seconda uno “scaldatojo per prepararvi i pochi conforti destinati a quei poveri bimbi, e per asciugarvi i pannilini”, la terza stanza per i bambini slattati, che non avevano ancora l’età per essere ammessi agli asili. Nonostante alcuni detrattori della nuova istituzione, Sacchi interpellò direttamente madame Villarmè, ispettrice benemerita delle crêches parigine, capitata per caso a Milano.

“Colla scorta dei lumi pratici da questa profferitici e col concorso dei medici…”, fu programmato di istituire ‘Case di Custodia’ per lattanti e slattati, inferiori a due anni e mezzo, figli di madri povere e oneste”, che lavorassero fuori casa La necessità di diffondere questi istituti di assistenza, era improrogabile, bastava osservare la differente morbilità e mortalità tra bambini poveri e benestanti.

In tutta la Lombardia giunse l’eco degli ottimi risultati ottenuti negli istituti per lattanti, o presepi, milanesi che dimostravano una drastica riduzione della morbilità e della mortalità infantile. Un altro cremonese, Stefano Bissolati, padre di Leonida, in quegli anni segretario della Commissione amministratrice delle scuole di carità, sosteneva che i risultati ottenuti “…dovevano indurre ad affrettare la costituzione di presepi, al fine di accudire i bambini della madri operaje durante le ore dii lavoro e permettere l’allattamento al seno almeno tre volte nel corso della giornata”. E il dottor Luigi Ciniselli, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Cremona, gli faceva eco sottolineando che gli asili ed i ricoveri per lattanti e slattati, avrebbero contribuito a liberare “le menti volgari da molti pregjudizi, pei quali sono condotte ad applicare alal cura dei bambini le più strane medicature, o ad abbandonare le malattie di essi finantochè divengono gravissime e superiori ad ogni risorsa dell'arte medica”.

Da notare che la maggior parte delle madri che usufruiva di queste strutture erano filatrici di seta, seguite dalle pettinatrici, dalle lavandaie e dalle operaie di altri settori. La maggior parte dei medici che si interessavano dell’infanzia era convinta che le malattie fossero spesso la diretta conseguenze delle carenze igienico e nutrizionali, oltre all’abitudine invalsa di sottovalutare le condizioni sanitarie del bambino.

Lunghe e approfondite analisi a favore degli istituti per lattanti vennero presentate al congresso dell’Associazione Medica Italiana di Firenze del 1866 e nel congresso di Venezia del 1868.

Vennero stilati regolamenti, che prevedevano la presenza del medico ed i suoi compiti.

Il medico doveva “visitare giornalmente i neonati e i lattanti per suggerire quei consigli che meglio valgano a tutelare l’igiene generale”: la visita andava fatta ovviamente in presenza della madri per fornire loro consigli igienico-sanitari con particolare riferimento al controllo igienico. Le migliori condizioni igienico sanitarie degli istituti non furono tuttavia in grado di limitare i danni provocati dalle scadenti situazioni familiari e dai rendiconti sanitari di questi istituti sappiamo che alla fine dell’800 la mortalità era comunque ancora assai elevata.

Da qui nascevano appelli, come quello lanciato nel 1899 da Felice Celli, Direttore del Comparto Medico dell’Ospedale dei Bambini di Cremona, affinché venissero promulgate leggi “…per la creazione di nuovi istituti, sotto l’egida della Società Nazionale Pro Infantia, nei quali i lattanti venissero accuditi nei tempi in cui la madre lavorava e dove la madre potesse allattarli ad intervalli”. A Cremona un primo istituto sorse nel 1874, presieduto dallo stesso Luigi Ciniselli, in via Borgo Spera n. 8 (l'attuale via Alessandro Manzoni) e, visto il successo, un secondo aprì cinque anni dopo, nel 1879 in uno dei quartieri più poveri della città in via Mercato delle Bestie n. 20, l'attuale via Manini.